员工遭遇非法解雇如何通过协商争取最大权益赔偿

立即预约法律咨询

# 员工遭遇非法解雇如何通过协商争取最大权益赔偿

在现代职场环境中,虽然劳动法律法规日益完善,但非法解雇现象仍然时有发生。当员工遭遇非法解雇时,如何通过协商方式争取最大权益赔偿成为许多职场人士关注的焦点。本文将为您详细解析非法解雇的定义、识别方法以及通过协商争取权益赔偿的具体策略。

一、什么是非法解雇?如何识别?

非法解雇是指用人单位违反劳动法律法规或劳动合同约定,单方面解除与员工的劳动关系的行为。常见的非法解雇情形包括:

1. 无正当理由解雇:用人单位无法提供合法有效的解雇理由,或理由明显不成立

2. 违反程序规定:未提前通知、未支付补偿金、未履行法定程序等

3. 歧视性解雇:基于性别、年龄、民族、宗教信仰等非工作能力因素解雇员工

4. 报复性解雇:因员工举报违法行为、主张合法权益等而解雇

5. 违反劳动合同约定:未达到合同约定的解雇条件而强行解雇

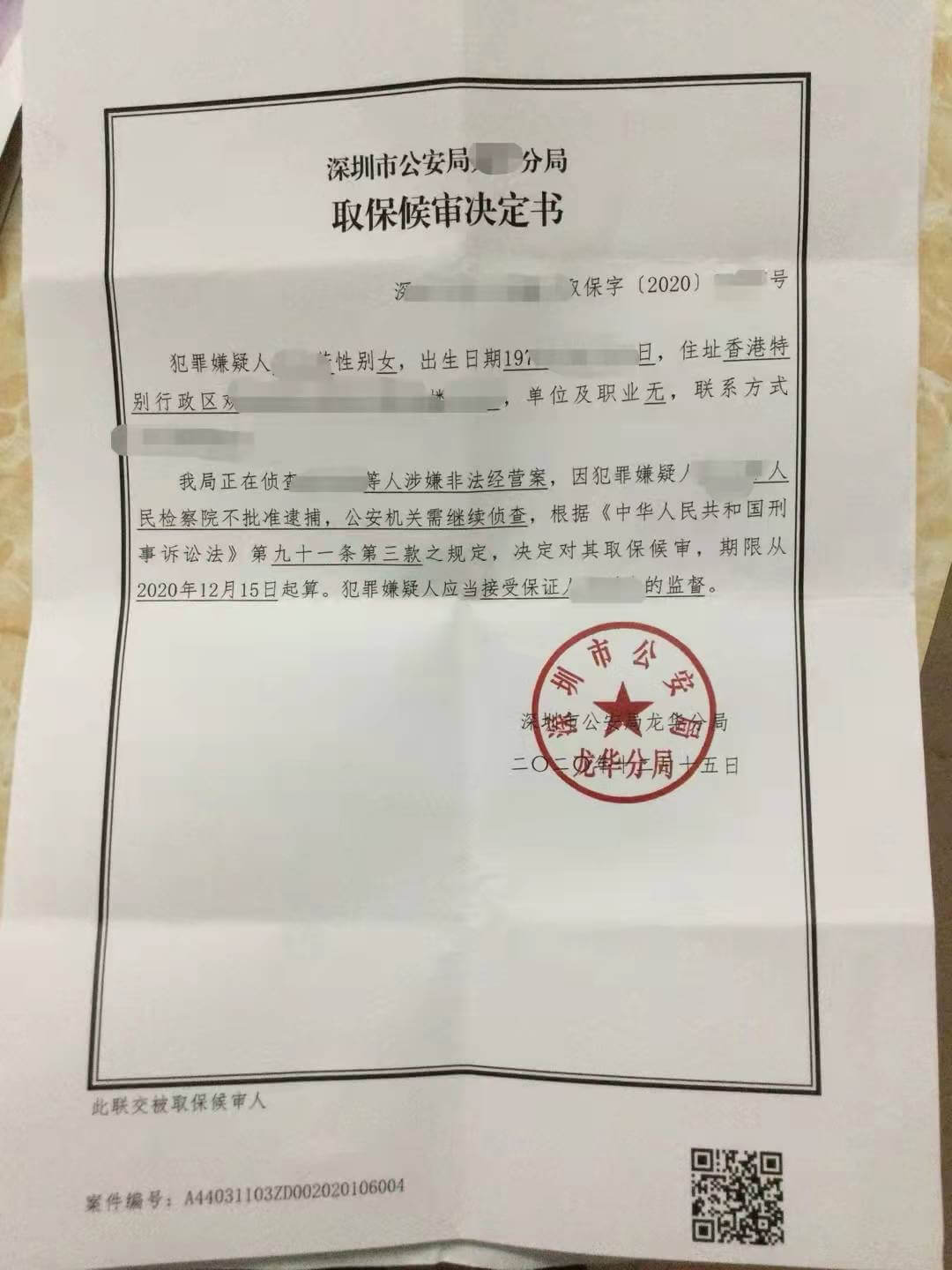

二、遭遇非法解雇后的第一步:收集证据

当您怀疑自己遭遇非法解雇时,首要任务是收集和保存相关证据,为后续协商或法律程序做准备。关键证据包括:

1. 劳动合同原件及复印件

2. 工资条、银行流水等收入证明

3. 解雇通知(书面或电子形式)

4. 与用人单位沟通记录(邮件、短信、微信等)

5. 工作成果、考勤记录等证明工作表现的证据

6. 证人证言(同事、客户等)

7. 其他能证明非法解雇事实的材料

三、协商前的准备工作

在正式与用人单位协商前,做好充分准备至关重要:

1. 了解法律规定:熟悉《劳动合同法》及相关法规中关于解雇和经济补偿的规定

2. 计算应得赔偿:包括经济补偿金、代通知金、未休年假工资、加班费等

3. 评估自身优势:明确自己在协商中的筹码(如掌握公司重要信息、客户资源等)

4. 设定合理目标:确定可接受的赔偿底线和理想目标

5. 准备替代方案:如果协商不成,考虑劳动仲裁或诉讼的可能性

四、有效协商策略

1. 保持冷静理性:避免情绪化表达,以事实和法律为依据进行协商

2. 明确表达诉求:清晰列出赔偿项目及金额,并提供计算依据

3. 展示证据力量:适时展示收集的证据,增强谈判地位

4. 寻找共同利益:强调和解对双方的好处,如避免声誉损失、节省时间成本等

5. 灵活调整策略:根据对方反应调整诉求和表达方式

6. 考虑分期支付:如公司资金紧张,可协商分期支付赔偿金

7. 争取额外补偿:除法定赔偿外,可尝试争取推荐信、职业培训等非金钱补偿

五、协商中常见赔偿项目

在非法解雇协商中,员工可主张的赔偿项目通常包括:

1. 经济补偿金:按工作年限计算,每满一年支付一个月工资

2. 代通知金:相当于一个月工资(如未提前30日通知)

3. 赔偿金:经济补偿金的二倍(如被认定为违法解除)

4. 未休年假工资:按3倍日工资计算

5. 加班费:平时加班1.5倍、休息日2倍、法定节假日3倍

6. 其他应得报酬:如绩效奖金、提成等

7. 社保公积金补缴:要求补缴在职期间应缴未缴部分

六、协商达成后的注意事项

1. 签订书面协议:明确赔偿金额、支付时间、支付方式等关键条款

2. 协议内容审核:确保协议条款合法有效,无对员工不利的隐藏条款

3. 保留协议副本:至少保存一份双方签字盖章的协议原件

4. 监督履行:按协议约定跟进赔偿支付情况

5. 税务处理:了解赔偿金的税务处理方式,避免后续纠纷

七、协商不成的后续措施

如果协商未能达成一致,员工可考虑以下途径:

1. 向劳动监察部门投诉

2. 申请劳动仲裁(时效为一年)

3. 提起诉讼(对仲裁结果不服时)

4. 寻求媒体或社会监督(谨慎使用)

5. 联合其他有类似遭遇的员工共同维权

八、预防非法解雇的建议

1. 签订规范的劳动合同,明确工作内容和权利义务

2. 定期备份工作邮件和重要文件

3. 保留工资支付凭证和考勤记录

4. 及时主张合法权益,避免被视为默认接受

5. 提升自身专业能力,增强职场竞争力

6. 了解劳动法律法规,增强维权意识

遭遇非法解雇固然令人沮丧,但通过理性协商和合法维权,员工完全有可能争取到应得的权益赔偿。关键在于保持冷静、充分准备、合理主张,并在必要时寻求专业法律帮助。

以上就是《员工遭遇非法解雇如何通过协商争取最大权益赔偿》的全部内容,如有相关法律问题需要找劳动纠纷咨询,欢迎拨打法律咨询热线4006-158-168,法议网专业律师竭诚为您服务!

延伸阅读

离婚财产分割指南:如何公平分配房产存款与共同财产

工伤赔偿律师专业代理工伤认定与劳动仲裁 助您快速获得工伤赔偿金

刑事和解流程与条件解析如何通过和解减轻刑罚后果

- 本文分类:劳动纠纷

- 本文标签:

- 浏览次数:970 次浏览

- 发布日期:2025-07-10

- 上一篇 > 离婚财产分割指南:如何公平分配房产存款与共同财产

- 下一篇 > 企业拖欠工资如何维权?员工必看的法律维权指南

-

-

离婚财产分割指南:如何公平分配房产存款与共同财产

< lang="zh-CN">

-

-

打官司收费标准与诉讼费用明细详解让您打官司前清楚了解各项收费合理规划诉讼成本

< lang="zh-CN">

-

-

不给员工买社保违法后果严重 企业必须为员工缴纳社保合规经营

< lang="zh-CN">

-

-

非法辞退员工赔偿标准?遭遇违法辞退如何维权索赔

非法辞退员工赔偿标准与维权指南 在劳动关系中,用人单位非法辞退员工是常见的劳动争议之一。许多劳动者在被辞退时,下面法议网小编特意整理了相关内容,希望看完后能

-

-

协商解除劳动合同被认定非法怎么办?员工维权索赔全流程解析

协商解除劳动合同被认定非法怎么办?员工维权索赔全流程解析 在劳动关系中,协商解除劳动合同本应是双方自愿、平等,下面法议网小编特意整理了相关内容,希望看完后能

-

-

刑事诉讼律师专业辩护团队为您提供专业刑事法律咨询与案件代理服务

< lang="zh-CN">

-

-

离婚财产怎么分?专业律师详解财产分割标准与流程

< lang="zh-CN">

-

-

刑事和解流程与权益保障指南 了解刑事和解条件与法律后果

刑事和解流程与权益保障指南:条件与法律后果解析 在刑事案件中,和解作为一种解决纠纷的方式,逐渐受到法律实务界,下面法议网小编特意整理了相关内容,希望看完后能

-

-

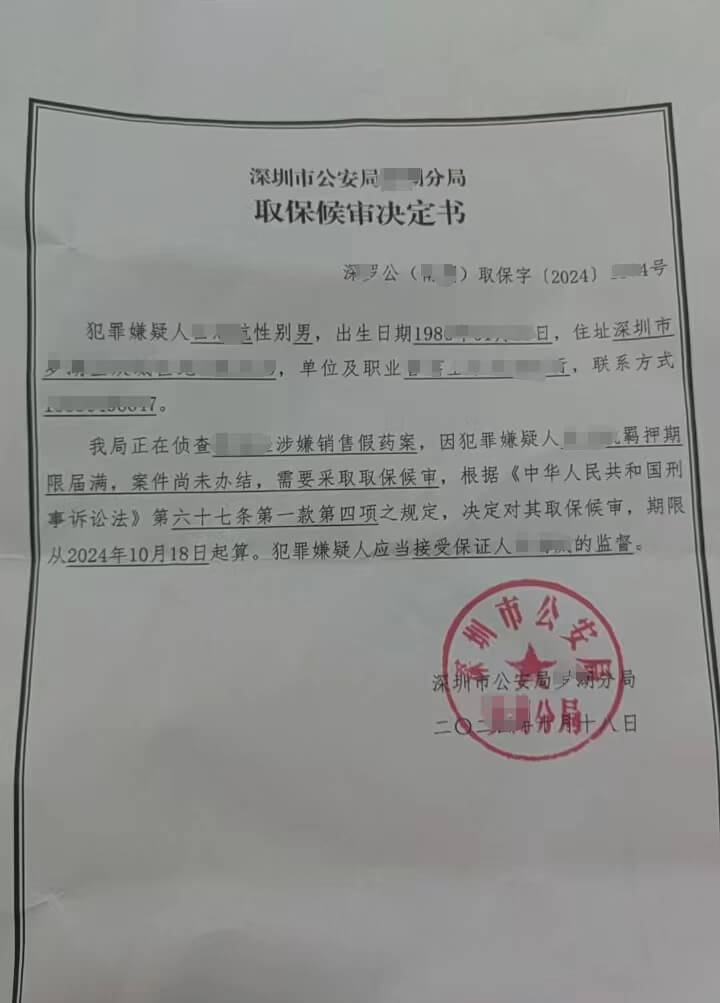

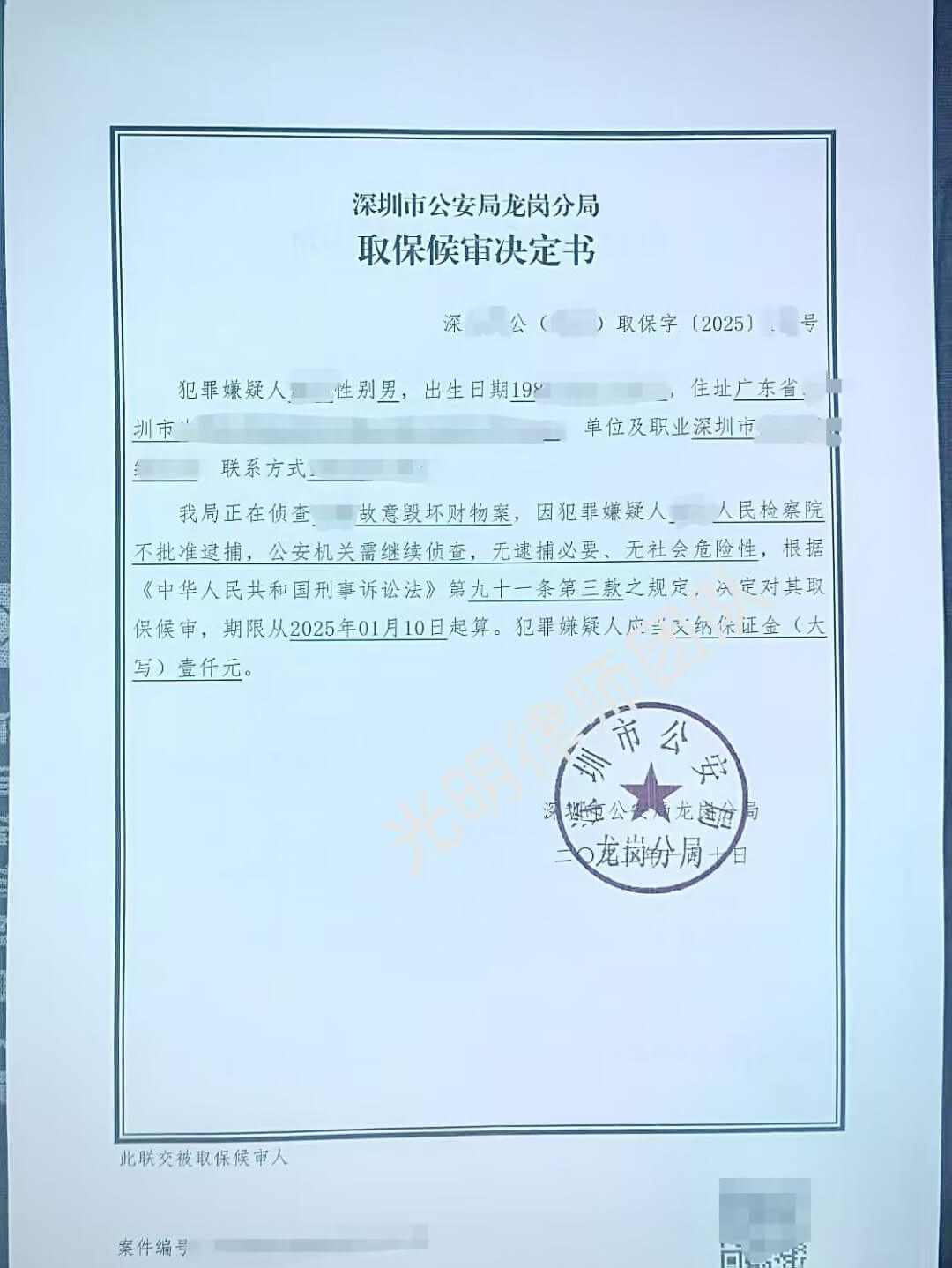

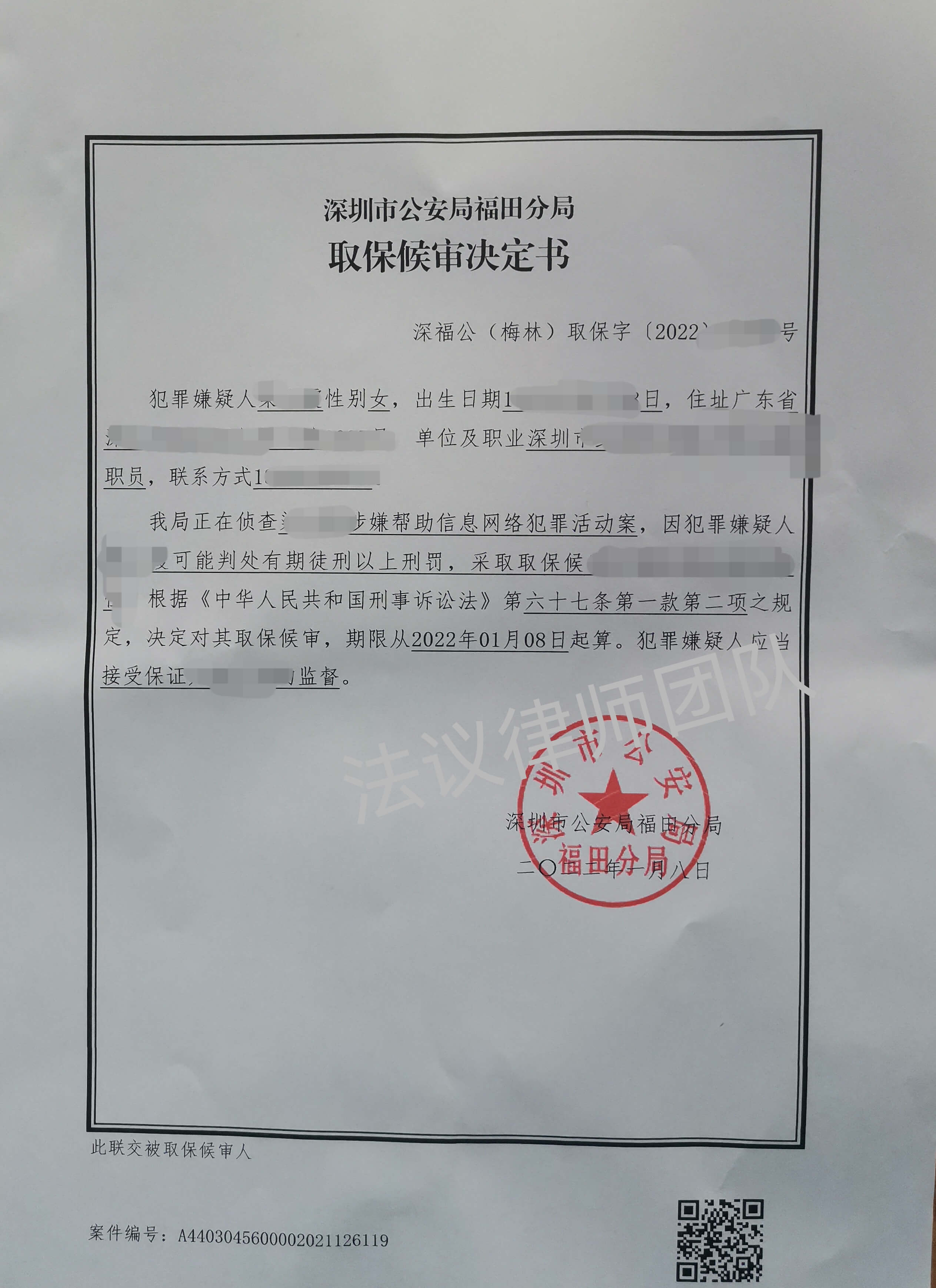

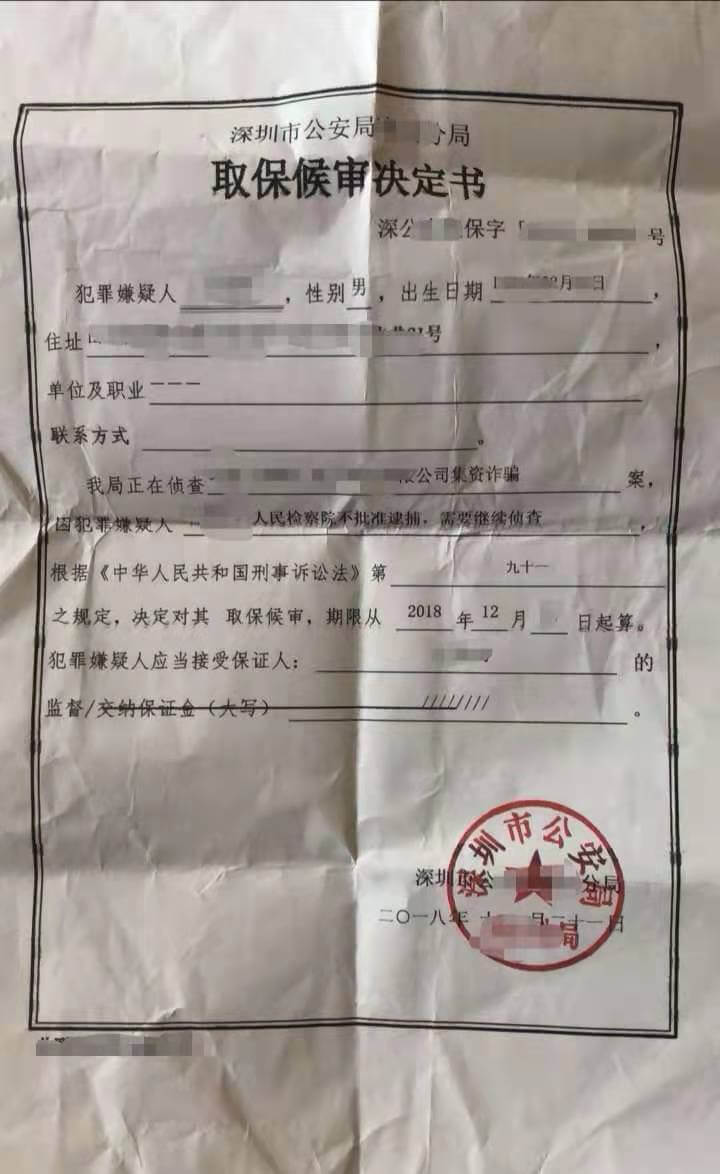

【速捕】警方迅速逮捕犯罪嫌疑人 案件侦破取得重大进展

< lang="zh-CN">

-

-

刑事辩护律师专业团队为您提供权威法律咨询与案件辩护服务

刑事辩护律师专业团队:权威法律咨询与案件辩护的坚实后盾 在现代法治社会中,面对刑事指控时,专业的法律支持不仅,下面法议网小编特意整理了相关内容,希望看完后能

找律师 打官司 查法规 成功案例 法律咨询 法律百科 法律问答 法律解决方案 罪名库

- 按地区找律师按专业找律师按律所找律师律师收费标准律师专栏

- 打官司流程打官司费用打官司技巧打官司注意事项

- 民商法类行政法类经济法类社会法类刑法类国际法类地方法规以案释法普法讲座

- 刑事辩护婚姻家庭民事纠纷知识产权纠纷交通事故纠纷医疗纠纷征地拆迁房产纠纷

- 刑事辩护咨询婚姻家事纠纷民事劳动纠纷债权债务纠纷知识产权纠纷交通事故纠纷企业法律顾问法律咨询费用

- 刑事辩护婚姻家庭其它法律百科诉讼仲裁合同事务债权债务征地拆迁知识产权交通事故公司经营劳动工伤遗产继承

- 公司经营征地拆迁建筑工程金融保险涉外专长互联网税务纠纷行政类非诉讼类知识产权损害赔偿婚姻家庭刑事辩护交通事故劳动工伤房产纠纷债权债务合同事务医疗纠纷诉讼仲裁

- 婚姻家庭征地拆迁侵权纠纷房产纠纷刑事诉讼知识产权合同纠纷工伤赔偿民间借贷劳动纠纷交通事故医疗纠纷

- 抢夺罪遗弃罪非法集资罪过失致人死亡罪抢劫罪非法吸收公众存款罪盗窃罪故意杀人罪敲诈勒索罪职务侵占罪诈骗罪故意毁坏财物罪集资诈骗罪 危害国家安全罪 伪证罪包庇罪拒不执行判决裁定罪 贩毒罪容留他人吸毒罪非法种植毒品原植物罪 妨害公务罪开设赌场罪非法经营罪合同诈骗罪聚众斗殴罪赌博罪倒卖文物罪 侵犯财产罪侵犯知识产权罪侵犯民主权利罪危害国家安全罪妨碍司法罪贩卖毒品罪扰乱市场秩序罪组织卖淫罪渎职罪危害公共安全罪走私罪贪污贿赂罪金融诈骗罪妨害国(边)境管理罪 滥用职权罪玩忽职守罪徇私舞弊罪 危险驾驶罪寻衅滋事罪交通肇事罪 侵犯财产罪侵犯知识产权罪侵犯民主权利罪危害国家安全罪妨碍司法罪贩卖毒品罪扰乱市场秩序罪组织卖淫罪渎职罪危害公共安全罪走私罪贪污贿赂罪金融诈骗罪妨害国(边)境管理罪 贪污罪挪用公款罪挪用资金罪 侵犯财产罪侵犯知识产权罪侵犯民主权利罪危害国家安全罪妨碍司法罪贩卖毒品罪扰乱市场秩序罪组织卖淫罪渎职罪危害公共安全罪走私罪贪污贿赂罪金融诈骗罪妨害国(边)境管理罪 虐待罪报复陷害罪诽谤罪重婚罪非法拘禁罪故意伤害罪强奸罪